[zurück] [weiter] [Heim zu satzlehre.de/themen]

Wird der Bach zum Fluss, werden auch die musikalischen Mittel größer, manchmal vielleicht auch gröber. Ein Stück verfolgt einen Flusslauf von der Quelle bis zur Mündung, die aus Schulbüchern reichlich bekannte symphonische Dichtung „Moldau“ von Bedrich Smetana aus dem Jahre 1874. Entlang des Weges begegnen wir Natur- und Brauchtumsschilderungen, sogar nächtlichen Nymphen. Alle diese Episoden umfassen Dinge, die als naturhaft begriffen werden – dies zeigt die enge inhaltliche Verknüpfung zwischen Wasser und umgebender Natur. So ist also schon im inhaltlichen Vorwurf das Wasser fast immer im Kontext mit der Umwelt zu sehen.

Hier begegnen uns ein paar alte Bekannte: der 6/8-Takt, die Wellenmotive und eine statische Harmonik. Neu sind die stets präsenten Durchgangstöne, auf die Beethoven weitgehend verzichtet hat. Sie geben der einfachen Harmonik einen rauschenden, reicheren Charakter.

Das melodische Thema der Moldau, das nach der Vereinigung der beiden Quellen erklingt, ist harmonisch vielfältig ausgestaltet, keines der erwähnten Satzmodelle überwiegt in ausführlicher Version. Dadurch ergibt sich ein lebhafter Ausdruck, der keine bestimmte Richtung beinhaltet. Jedenfalls kein abwärts oder aufwärts, höchstens ein vorwärts.

Am Ende jedoch sind wir wieder da wo wir angefangen haben, Smetana setzt sogar ein Wiederholungszeichen. Betrachten wir also noch einmal dasselbe Stück des Flusses? Oder sieht es auf dem neuen Abschnitt nur noch mal genauso aus?

Zweimal nein. Neben der rein formalen Bedeutung als wiederholte Exposition sagt uns diese Wiederholung eins: Ein Fluss, musikalisch oder geografisch, fließt immer weiter, ist immer verschieden und doch immer wieder gleich.

Trotz aller Feinheiten in der Führung der Mittelstimmen und der abgewogenen Harmonieführung befinden wir uns doch hier unbestreitbar in einem Breitwandepos, weit weg von der Kleingliedrigkeit und rhetorischen Verstiegenheit eines Bach oder der formal strengen Ausdruckszeichnung eines Beethoven. Den bis dato extremsten Schritt in Richtung Klangmalerei hatte allerdings einige Jahre zuvor, 1854, Richard Wagner unternommen. Sein orchestraler Rhein verzichtet auf alle harmonischen Mittel, sein Vorspiel zum Vorabend zum „Ring des Nibelungen“, „Das Rheingold“, besteht nur aus einem Es-Dur-Akkord, der aus der Tiefe hervorquillt, sich in sanften Wellen im 6/8-Takt emporschaukelt und schließlich im breiten orchestralen Bett dahinrauscht.

Der Fluss ist hier ein „Naturereignis“ im wörtlichen Sinne: nicht nur dass Wagner eine nicht nur für damalige Zeiten spektakuläre Klangmalerei betreibt, er greift bei der Gestaltung des Klangs auf ein Phänomen zurück, das sogar im Namen den Begriff „Natur“ trägt. Er baut den Es-Dur-Klang im Sinne der Obertonreihe auf, die auch „Naturtonreihe“ genannt wird. Das ist zu einem Teil geschickte Instrumentation, zum anderen ist das klingendes Sinnbild – ein Naturereignis wird einem anderen gleichgestellt.

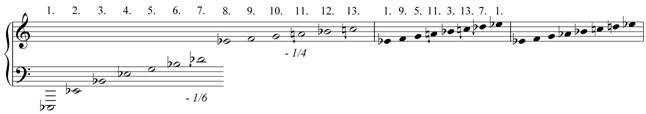

Bei der Übertragung der eigentlichen Naturtonreihe auf gleichschwebend intonierende Orchesterinstrumente ergeben sich nun einige Schwierigkeiten. Die Obertöne, also die einfachen Schwingungsverhältnisse durch Teilung einer schwingenden Saite oder Luftsäule, lauten (hier einmal auf Es aufbauend, in C haben wir das wahrscheinlich zur Genüge gesehen):

Sie sehen, der 7. und der 11. Oberton entsprechen nicht der temperierten Stimmung, eigentlich klingt sogar der 5., die Terz, deutlich anders als auf dem Klavier, aber das können wir im Zusammenspiel hier sogar vernachlässigen – was das für die Musik, Komposition und Ausübung, bedeutet jetzt zu diskutieren, würde ein zu großes Fass aufmachen. Wagner beginnt mit den Obertönen 1-3, dann 5,6, 8 und 10. Um den problematischen 7. macht er vorerst einen Bogen, aber den 9., die None, baut er in das erste Motiv ein, das nicht nur Es-Dur-Dreiklangstöne umschreibt (hier in der 2. Flöte abgebildet).

Den 11., der ziemlich genau zwischen Quarte und Tritonus liegt, korrigiert er zur „normalen“ temperierten Quarte. Der 7. wird ausgelassen bzw. durch den Leitton auf der 7. Stufe ersetzt.

Also wird die Reihe der Naturtöne projiziert auf die gewöhnliche Es-Dur-Tonleiter (siehe oben).

Hier wage ich einmal eine Deutung: auch der „Vater Rhein“ hatte mal seine wilden Zeiten, er war nicht nur ein Naturereignis, sondern eine Naturgewalt. Wagner verlagert dies in mythische Vorzeiten, dabei war das im 19. Jahrhundert Tagesthema: es war die Zeit der Rheinbegradigung. Und genau das macht auch Wagner: Bei aller Urgewalt, die „sein Rhein“ ausstrahlt, ist er fürs große Orchester schiffbar gemacht, sogar kulinarisch aufbereitet, letztendlich domestiziert.

Aber die Bedeutung für die Entwicklung des Formdenkens in der Musik ist auf keinen Fall zu unterschätzen: eine Musik, die in letzter Konsequenz keinen Anfang und kein Ende hat, die nur einen Ausschnitt aus dem ewigen Strömen des Wassers – der Zeit – darstellt, welch ein kühnes Konzept!

Eigentlich ein Wunder, dass der Komponist des 20. Jahrhunderts, der dieses Konzept des Kontinuums wie kaum ein anderer verfolgte, György Ligeti, kein Stück komponierte, das im Titel explizit auf Wasser Bezug nahm. Aber die Vorstellung des Fließens ist in seinem Werk durch die italienische Tempobezeichnung „corrente“ allgegenwärtig, genauso wie auch das Tropfen in seinen Sándor-Weöres-Vertonungen „Magyar Etüdök“ Niederschlag findet. Und der „Arc-en-ciel“ der fünften Klavieretüde von 1985 ist ja ohne Wasser auch nicht vorstellbar…